Actualités

Benoit Biteau en Haute-Saône samedi 13 avril

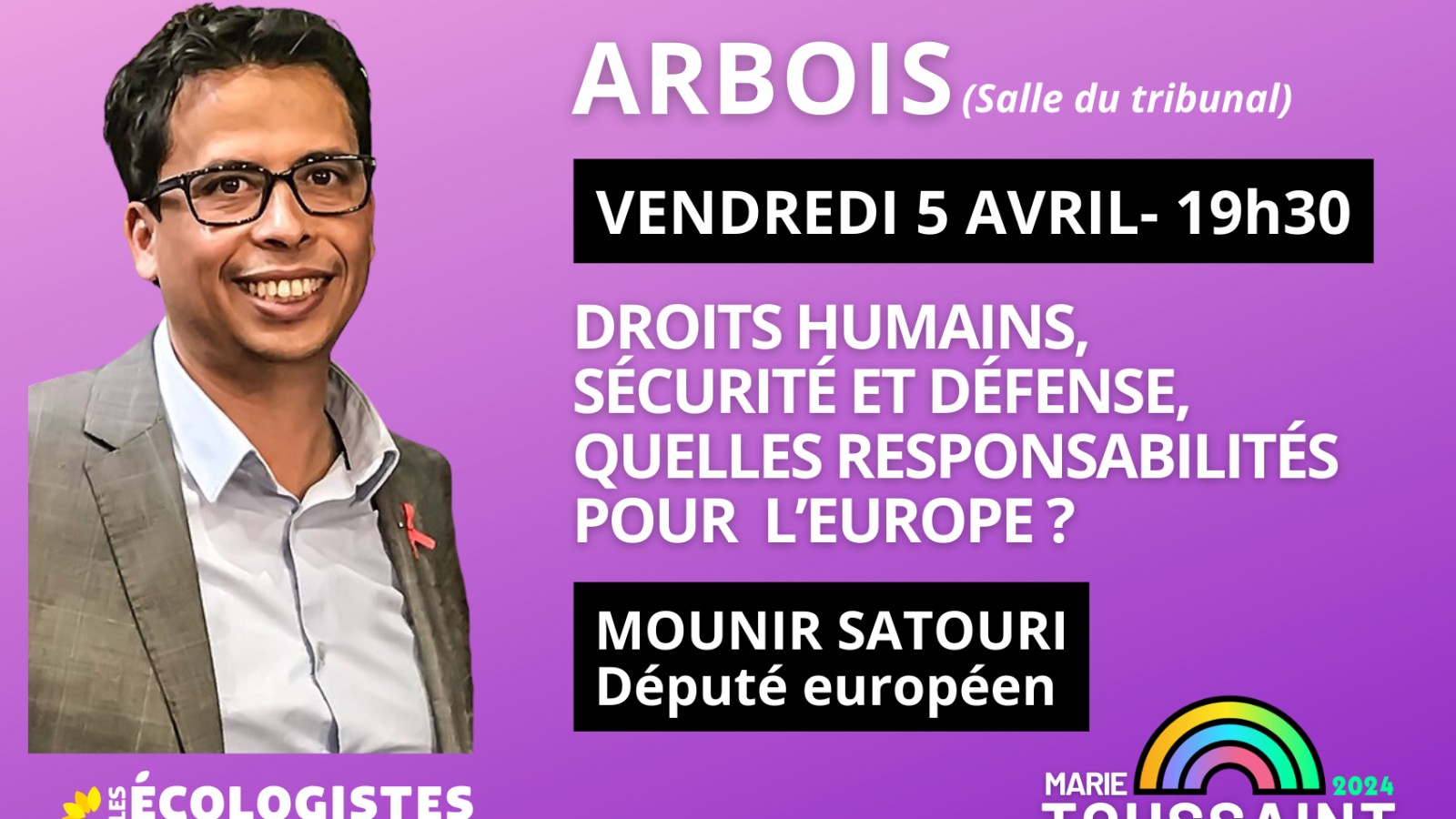

Mounir Satouri à Arbois

Plus aucun enfant à la rue !

“Je préférerais avoir une maison, ce serait le plus meilleur” Yasmine, 6 ans “Je me couche par terre. Je fais des cauchemars qui sont très compliqués à avoir” Ange, 5 ans Aujourd’hui en France, 2 822 enfants sont privés de conditions de vie dignes et sécurisantes. Le soir, après l’école, ils n’ont aucun endroit où aller et dorment à la rue.

Notre première demande est l'ouverture de 10 000 places supplémentaires d'hébergement d'urgence.

Pour l'entrée de la CPI dans Gaza

Partagez la pétition : cpi-gaza.lesecologistes.fr

Pour que justice soit faite et afin d'obtenir un cessez-le-feu, nous demandons au président de la République d'exiger auprès d'Israël l'entrée d'enquêteurs de la Cour Pénale Internationale à Gaza.

Nous demandons donc au président de la république d'assumer sa responsabilité singulière à faire respecter le droit international, condition de la survie de nos valeurs humanistes, et donc de proposer l'entrée à Gaza d'enquêteurs de la Cour Pénale Internationale (CPI)

Signez la pétitionRejoignez Les Écologistes près de chez vous

Engagez-vous pour l'écologie

PLATEFORME D’ACTION